Il "Non" Rifugio antiaereo nel

Bastione di

Porta Guccia a Palermo

"Quando suonava la sirena si doveva raggiungere il

ricovero più vicino...

Spesso erano delle trappole...

senza vie d’uscita se non quella d’ingresso..."

Non c’è gioia più grande che ricevere le e-mail per posta

elettronica dopo aver messo in rete un nuovo pezzo, scoprire

che occhi attenti e critici si sono soffermati sul tuo sito

è la ricompensa più grande. Raccontare fatti e mostrare

luoghi sconosciuti ai più, suscitando forti emozioni ,

riportare alla mente di chi legge i ricordi che si

ritenevano perduti mi entusiasma e mi invoglia a continuare

con passione lo studio per una materia poco conosciuta e

poco trattata. Tra tante e-mail una in particolare mi ha

colpito, quella del Prof. T. Guarrata, leggendola ho colto

tutta l’emozione che ha provato nel ricordare i tristi

momenti della guerra condivisi con gente a lui sconosciuta

in un ricovero antiaereo. Da ciò è nata l’idea di rendere

partecipe il protagonista inserendo il suo articolo nella

"Palermo Sotterranea" preceduto da una breve presentazione

del luogo dove si svolsero i fatti.

Su Corso Alberto Amedeo strada che riprende il tracciato

dell’antico fossato delle mura cinquecentesche, è visibile

il Bastione della Balata o del Papireto, che faceva parte

assieme al bastione di S. Giacomo al bastione del Palazzo

Reale e al non più esistente bastione d’Aragona, al sistema

murario cinquecentesco occidentale.

Il Bastione ha la forma pentagonale alto tra i sei e gli

otto metri. Sopra il bastione fu eretto il Palazzo del

Marchese Guccia con un giardino pensile, eretto alla fine

del XVIII secolo quando gran parte dei bastioni furono

venduti dal Demanio ai privati.

Al palazzo si accede dal

vicolo Cuccia ad angolo della via Papireto a confine col

convento delle Cappuccinelle dove in un locale seminterrato

fu realizzata la nuova sepoltura delle monache.

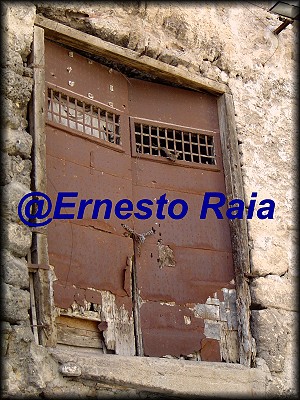

L’ingresso al vicolo

Il muro perimetrale del convento

L’ingresso al palazzo

Il sistema viario faceva parte originariamente del

complesso militare del bastione. Percorsi pochi metri

dall’inizio del vicolo ci si trova davanti l’ingresso del

palazzo riconoscibile dal grande portone e dalle insegne

della famiglia Cuccia.

Varcata la soglia si trova un piccolo cortile dove alla

sinistra trovasi una fontana una volta riccamente ornata;

dal cortile si diparte un doppio scalone che porta ai piani

nobili con ricchi saloni decorati ed affrescati, da dove è

possibile accedere al giardino pensile fatto costruire dal

marchese, ed è qui che si trova la Torretta Belvedere dove

nel periodo bellico, si sarebbe dovuta montare una

postazione di mitragliatrici antiaerea.

Il piccolo altare

La Torretta Belvedere

Fortunatamente non fu istallata, data la vicinanza col

Palazzo Reale, il quale avrebbe potuto subire gravissimi

danni.Alla base della rampa destra dello scalone si trovano

le tracce di accesso a quello che una volta era il locale

adibito a ricovero……Ma facciamo parlare il protagonista...

L’ex ingresso al ricovero

Il Prof. Guarrata indica l’ingresso al ricovero

Il sotterraneo si estende sotto il bastione, oggi a

livello stradale, tra il corso A. Amedeo e Porta Guccia.

Le pareti ed il soffitto a botte sono in pietra mentre il

calpestabile dei tratti 1,2,3 (identificati nella piantina),

è in terra battuta. Si accede dalla via Guccia, al numero

civico 5, attraverso un ingresso (oggi murata) situato alla

destra della scala principale, nell’atrio del palazzo. Il

dislivello tra la via Guccia e il corso A. Amedeo fa si che

la parte bassa del sotterraneo si debba raggiungere mediante

una scala ripida in muratura,stretta e senza ringhiera,

composta da circa quindici gradini (zona nr.4) alla sinistra

della scala ora descritta si allarga un tunnel discendente

con gradoni ampi ed a piano inclinato per cui la discesa qui

diventa agevole (zona nr.5). La parte terminale della

scalinata del tunnel porta già al piano stradale di corso A.

Amedeo. Mediante un pianerottolo, da destra, seguendo il

perimetro del bastione, si accede ai camminamenti del

sotterraneo (zone 1,2, e 3 ).

Unica via d’uscita , oltre all’ingresso, un piccolo

cancello in ferro (parte terminale della zona nr.8) che

portava in un giardino, non visibile dalle vie esterne,

situato tra il bastione, il corso A. Amedeo e la via

Cappuccinelle. Tale giardino fu poi la sede dell’allora

arena cinematografica A. Amedeo. Oggi vi si trovano

magazzini o siti artigianali e la via d’accesso è un grande

cancello in ferro in corso A. Amedeo proprio adiacente alla

parete esterna del bastione.

L’accesso al sotterraneo

Scorcio del sotterraneo

Vecchio magazzino per la

lavorazione delle corde.

Da recente l’intera parete della fortificazione è stata

ripulita e illuminata per cui il sito è evidenziato anche a

livello turistico. Nell’occasione dei recenti lavori di

restauro venne praticata una piccola via d’ingresso al

sotterraneo protetto da un cancelletto in ferro da dove è

possibile osservare lo spessore della parete del bastione e

la larghezza del camminamento.

Un pò di storia...

Il

camminamento sotterraneo venne utilizzato come rifugio

antiaereo nel secondo conflitto mondiale (1940-44), prima

dagli abitanti del civico 5 della via Guccia, tra cui molti

sfollati che, in funzione del " rifugio" avevano preso

alloggio anche nelle vecchie scuderie del palazzo.

Successivamente il rifugio si allargò agli abitanti delle

vicine vie Papireto, Cappuccinelle e Noviziato.

Assunse così la funzione di ricovero pubblico senza che

ne avesse le caratteristiche per la mancanza di una via

d’uscita sicura. La custodia del sotterraneo era affidata al

capo fabbricato, Don Totò, che si avvaleva dei collaboratori

più giovani di lui. Il loro compito principale era quello di

rendere praticabili i camminamenti o parti di essi, per

consentire ospitalità ad un numero crescente di rifugiati

durante le incursioni aeree; installare, ove possibile, la

luce elettrica per ridurre l’uso di candele, acetilene e

lumini vari che bruciavano una considerevole quantità di

ossigeno, non facilmente ricambiabile. Ogni famiglia, in

linea di massima, si attribuiva una zona fissa ove sistemava

panche e sedie o quanto altro riteneva opportuno.

Le parti utilizzate del sotterraneo come ricovero furono

quelle che nello schema sono segnate col numero 1 e metà del

camminamento segnato col numero 2. Nel 1943, durante

un’incursione aerea, fu deciso da parte di un gruppo di

rifugiati di esplorare il restante camminamento, reso

inaccessibile da cumuli di materiale da riporto, da

infiltrazioni d’acqua che rendevano fangoso il terreno e da

ostacoli vari che impedivano, anche a persone di piccola

statura, di mantenere la posizione eretta. L’esplorazione

comportava l’uso di torce funzionali che garantissero la

luce. Dopo alcuni giorni, approfittando di una ennesima

incursione aerea, si portò a compimento l’esplorazione e si

scoperse che il camminamento culminava in una grande stanza

senza uscite zona 3 della cartina.

...il 9 maggio 1943, era domenica, durante lo storico

bombardamento diurno (erano le ore 12) effettuato da

cinquecento fortezze volanti americane, il rifugio antiaereo

mostrò tutti i suoi limiti di agibilità perché si affollò

oltremodo per un numero insolito di rifugiati che,

terrorizzati dal prolungarsi ininterrotto del bombardamento

, vi cercarono scampo. In quella occasione si rischiò lo

stritolamento reso più sinistro dal tremare della terra,

dallo spostamento d’aria causato dalle esplosioni delle

bombe di grosso calibro cadute vicine, dalla mancanza di

energia elettrica e dal pigia pigia che non consentiva di

accendere le candele di fortuna.

Quanto detto è la

testimonianza di T. Guarrata, allora tredicenne...